「これはすごく面白いな」

と、ザ・ゴールを読んで思いました。

本が分厚い理由は小説形式になっていて、いろいろ伏線があったり、夫婦ゲンカしてたり、といっぱい書いてあったからでした。

ビジネス小説のようなものは当時は読んだことがなくて、仕事ってドラマなんだ~と思いました。

ザ・ゴールにはこんなことが書いてありました。

TOCによる全体最適は5つのステップで進める。

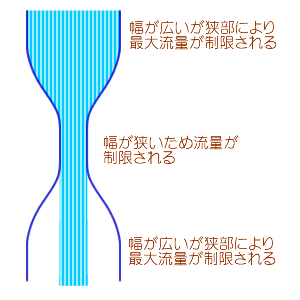

1.ボトルネックを「見つける」

2.ボトルネックを「徹底活用する」

3.ボトルネック “に”「周りの動きを合わせる」

4.ボトルネックを「強化する」、もしくは「よそへ振る」

5:惰性に注意して、再度ボトルネックを「見つける」

すごく当たり前のことを言われている気分です。

でも、3.ボトルネック “に”「周りの動きを合わせる」は、ほほう、面白い考え方だなと思いました。

ザ・ゴールの中では「DBR(ドラム バッファ ロープ)」として紹介されています。

行進する時に、歩くスピードがいちばん遅い人と、隊列の先頭の人をロープでつないで、先頭の人が早く進みすぎてもロープでピーンっとなって遅い人との距離が離れすぎないように制限するというヤツです。

ついでに一番遅い人が行進リズムのドラムをポコポコ叩いて、その人の行進スピードに歩調を合わせよう、というところからついた名前らしいです。

ドラム バッファ ロープ。

生産工程で言うと、ボトルネックの処理速度と、先頭工程への材料投入タイミングをシンクロしろってことです。

ボトルネック工程の担当者が、材料カンバンを発行すれば良いのではないかと。

ところで、私が入社したときは1年目の教育で 「IE研修」 というものをやりました。

今でもやってるのかどうか分かりませんが。

IEはインターネット エクスプローラではなくて、インダストリアル エンジニアリングです。

会社で研修を受けたやり方が本来のやり方なのかどうか分かりませんが、生産工程の作業をストップウォッチで時間計測して、あそこの工程が何分かかる、ここの工程が何分かかる、この作業は付加価値がある、この作業はムダ作業、道具を取りに行くムダな移動時間があるから道具を近くに集めましょう、ここのバリ取りムダだから加工パスを改善してバリを発生させないようにしましょう。

集計してみると、、、わぁ、ムダが13分減った!すごい!

生産量が月にXX台で時給がXX円だから、お金に換算すると1ヶ月でX万円もコストダウンだ!

と言って喜ぶやつです。

コストダウンは、作業時間が減った分、そこの作業者をクビにしないとコストダウンにはなりません。

あと、やる必要もないです。

コンサルタントなんて入れてコストダウンやった日には、そのコンサルタント費用がコストアップの最大要因です。

作業を改善するのは良いことですが、フォーカスするところが違います。

「コストダウン」にフォーカスしてはいけません。

ムダが減ったところに生産をぶっこんで、スループットを増やさないと意味が有りません。

全体の生産量を決める「ボトルネック」だけにフォーカスして、あとはムダがあっても放っておく!

というのがTOCのスタイルです。

ストップウォッチで時間計測したり、Excelでムダ作業の仕分け分析とかめんどくさいことしなくて良いから、とってもラク!!

これはとても魅了的だったので、やってみようと思いました。

しかし、ザ・ゴールの小説のようにドラマチックにやるには多少の問題が有りました。

小説の主人公のアレックスは工場の中に全権がおよぶ工場長なのですが、対してわたしは役職なしの入社4年目の若手技術者(つまり平社員&上司から放任されている)です。

工場の中は私が担当するプロジェクトの部品だけではなくて、他の担当者の部品や、超重要なプロジェクトでソコノケソコノケXXが通る、といった様々なものが流れています。

いくら自分のやつをエレガントに最適化しても、他がグダグダ(失礼)だと、全体最適はかないません。

たぶんザ・ゴールを読んで、TOCを使って全体最適がしたい!と思っても、ここでつまづいてしまう方がとても多いのではないかと思います。

「これはマネジメントの人がやらんとアカンやつや」

という感じなんですよね。

私も「これは自分が工場長くらいになるまで、辞めとこっかな」と思って諦めてしまいました。

以上でこのシリーズは終了です。

本当にありがとうございました。

TOC使いのコンサルタントがマネジメント層から呼び出されて、マネジメントの了承を得つつ改善する事例は、書籍やTOC使いのコンサルタントが豊富に持っています。(当時はそんなコンサルタントは見かけませんでしけど)

しかしここから先は、とくに権限を持っていない平社員の私がどうやってみんなに意識させず、抵抗されずに自然とTOCっぽいものを適用していったのかを示す、たぶんとても貴重な記録になります。(諦めずに続きます)

会社が総力を挙げてやるものは成功レポートなどで読むことが出来ますが、担当者が勝手にやったものを目にする機会はたぶん、なかなか無いと思います。

現在三菱重工内で働いている後輩のみなさんも、ぜひ参考にしてください。

まず、

あ、長い。

つづく。

このシリーズの記事リストはこちら。

・TOC思考プロセスとの出会い編 (1) 三菱重工時代に困難に直面

・TOC思考プロセスとの出会い編 (2) 三菱重工時代に研修でTOCをチラ見する

・TOC思考プロセスとの出会い編 (3) シマダ、会社でTOCを使うってよ

・TOC思考プロセスとの出会い編 (4) 平社員がTOCを会社で使ってみる件

・TOC思考プロセスとの出会い編 (5) みんなで頑張る